タグ: 囲碁教室

東京子ども囲碁普及会

地元の三鷹市のほうで子ども向けの囲碁教室を始めました。

(保護者もご参加いただけます)

東京こども囲碁普及会(公式サイト)

こちらは囲碁入門者を中心とした囲碁会にする予定です。

三鷹市小学生囲碁大会の続編として用意したこの会は、期待どおりに7組のご家庭が参加してくれました。

うちの子どもも入れると8組ですね。

まだほとんど何も決まっていない見切り発車での囲碁会ではあるのですが、とりあえずは地元から囲碁普及して盛り上げていきたいと思います。

三鷹のほうでご参加したい人はお気軽にご連絡ください。

お待ちしております。

教室で一緒に【次男22】

最近、次男はお父ちゃんの囲碁教室についてきて、混ざって勉強しています。

これは長男と同じコースですね。

三鷹の小学校の入門教室→サロンの教室

燦々の子ども教室→洪道場

といった感じです。

これに長女も続くことができるか。

ちょうど3歳差ずつなので、3年周期でこれは訪れます(笑)

金曜教室

本日の金曜教室ですが、講座のほうでは現在進行形で行われていた名人戦第四局「井山裕太名人VS芝野虎丸九段」をやりました。

現在進行形ということで、私は言いたい放題(笑)

生徒さんからもこれまでの解説の状況の説明を受けたり、生中継を見ながら講座を進めました。

わいわいやって楽しかったですね(笑)

金曜囲碁教室

今回は講座で「手抜きのタイミング」をやりました。

特に置き碁では、うわ手の打った手に手を抜くのは難しいものです。

手を抜くためには下記が大事です。

①全体をよく見る

②石の強弱を考える

③相手の打った目的を考える

全体を見てより大きなところがないかを考える。

強い石は余計に守らない。

相手が守った手に対してお付き合いをしない。

このあたりを考えると手抜きできるようになります。

あ、一つ大事なことを忘れてました。

それは「手抜きをしたい」という強い心です。

うわ手が打ったから守る。

これしか考えられないと、もう何をしてもお手上げです。

まずは気持ちから強く持ちましょう。

金曜囲碁教室【長男45】

毎週金曜日は永代塾囲碁サロンで囲碁教室です。

小田と二人で講師をしています。

今回の講義は前回の続きで「要石とカス石」です。

私が定石の事例ばかりを挙げてたら‥。

小田「定石以外の事例はないんですか?」

と横槍を‥。

小田はいつも文句ばかり言います(笑)

というのも、定石だと要石はしっかりと取ってるんですよね。

要石ですからね。

なんか危なっかしい事例を紹介してほしかったようで‥。

問題作るのは大変なんですよ!!

今回は夏休みだったので、長男も一緒に行きました。

講義の最中は詰碁をやります。

講義が終わると生徒さんと対局。

昔は9子で優しく教えてくれていた生徒さんにも向先で勝てるようになりました。

昔から本当にお世話になっております。

まだ次男も長男もいるので、今後とも末永くよろしくお願いいたします(笑)

やる気まんまん【次男14】

小学校の子ども囲碁教室についていって、たくさんのお兄ちゃんお姉ちゃんに可愛がられて満足げな次男。

また行く!と言い出してもう3回くらい行かせてもらっています。

きちんと約束の3局を打っていくので、何とか継続です。

そして、なんと‥。

家でも‥。

次男「ぱっちん(囲碁)やろ〜」

と言ってきたではないですか。

もうお父ちゃんは涙、涙の物語です。(古い?)

みんな、ありがとう!

小田彩子、登場

小田が永代塾囲碁サロンに登場しました!

今後は定期的に金曜教室の講師をします。

昔は週に3回くらいは一緒に講義をやってたなぁ。

その時はいっぱいダメ出しを食らったなぁ。

これからはまたその日々が…。(以下略)

(笑)

ということで、今後ともよろしくお願いいたします!

ツケノビ定石後の利かし方【金曜教室】

前回の続きから

前回と同じ碁から取り上げます。

ツケノビ定石とは

初級者が19路で対局するようになってから覚える3大定石の一つに「ツケノビ定石」があります。

【永代塾の勝手に3大定石】

①三々定石

②二段ビラキ定石

③ツケノビ定石

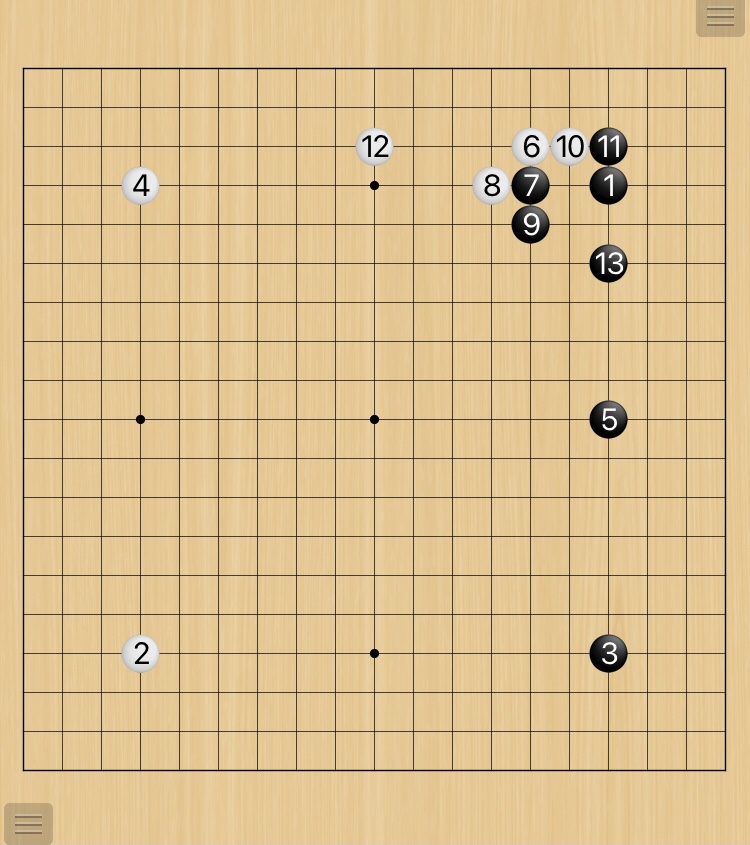

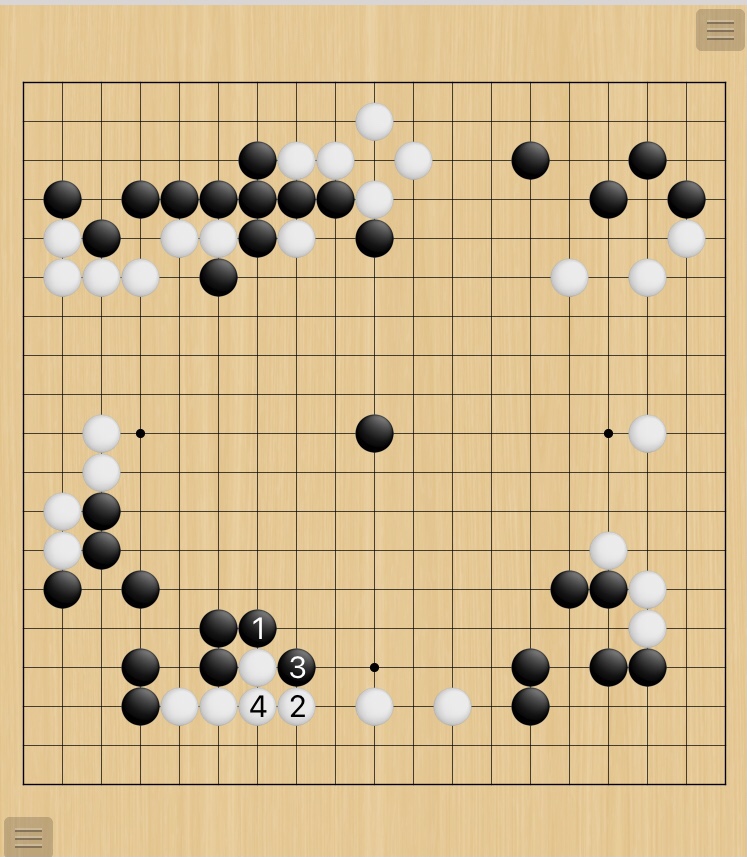

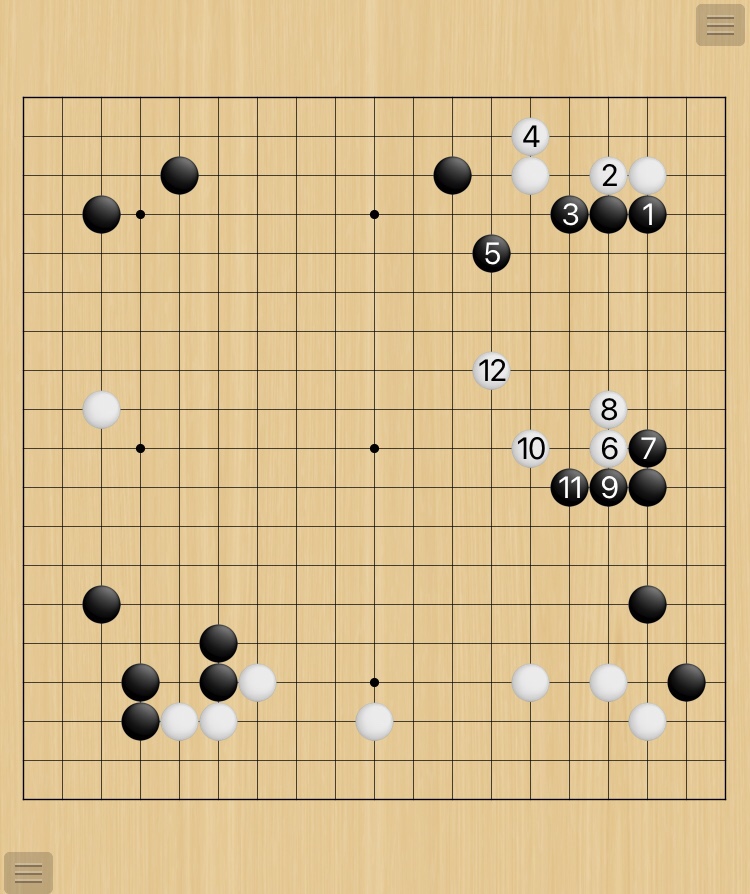

黒1の星に白2とカカリを打たれたあとのことです。

黒3のツケ、黒5のノビを組み合わせたらツケノビとなります。

これがツケノビ定石のスタートですね。

その後は黒13までお互いに自分の構えをしっかりさせるワカレになります。

ツケノビ定石はお互いに形がしっかりとして、扱いやすいことから初級者に人気の定石なのでしょう。

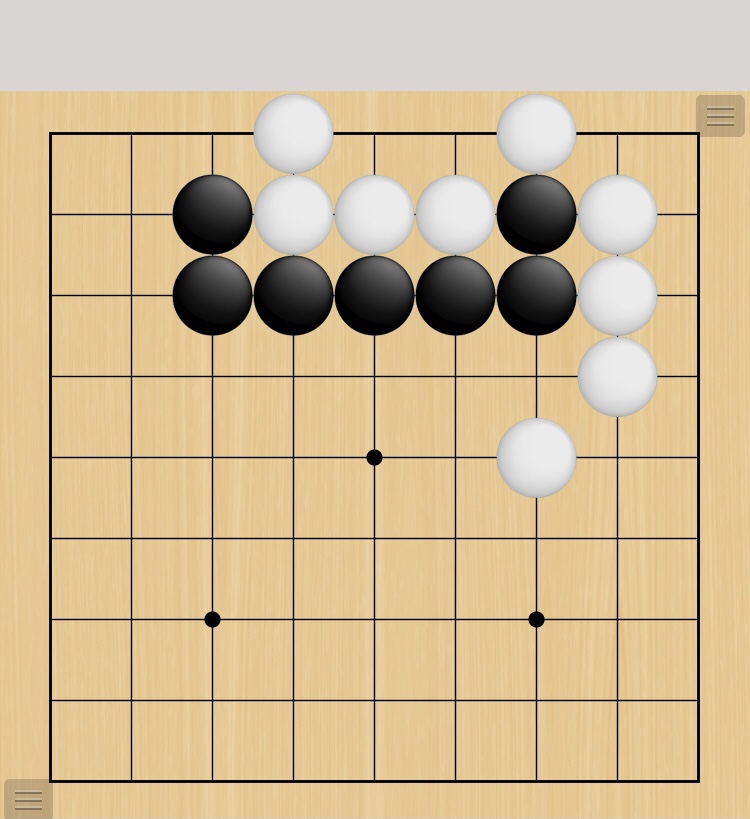

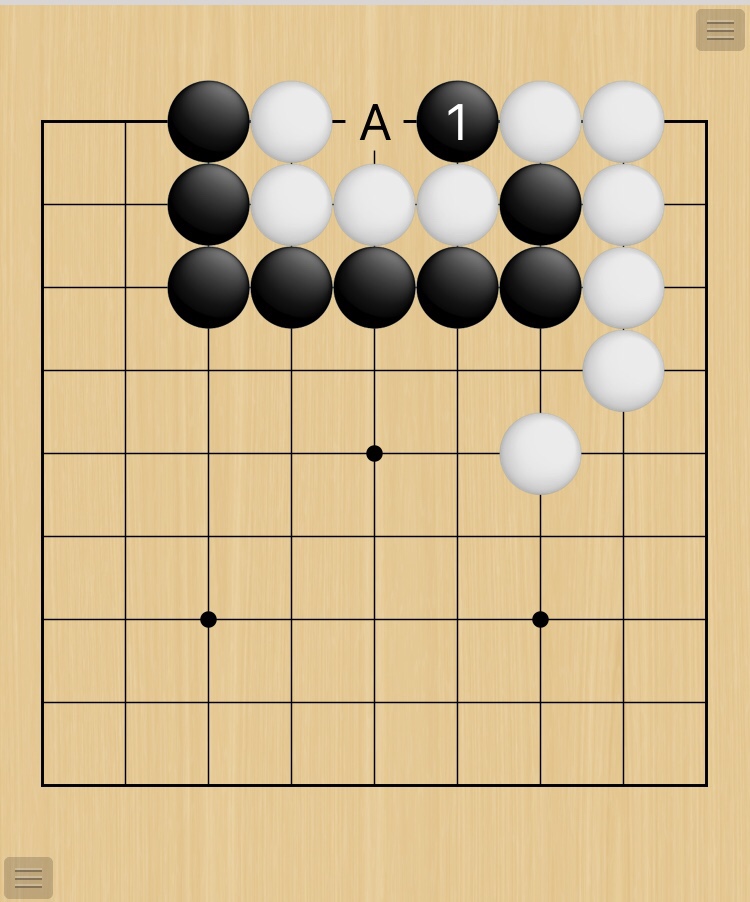

【問題・黒番】ツケノビ定石その後

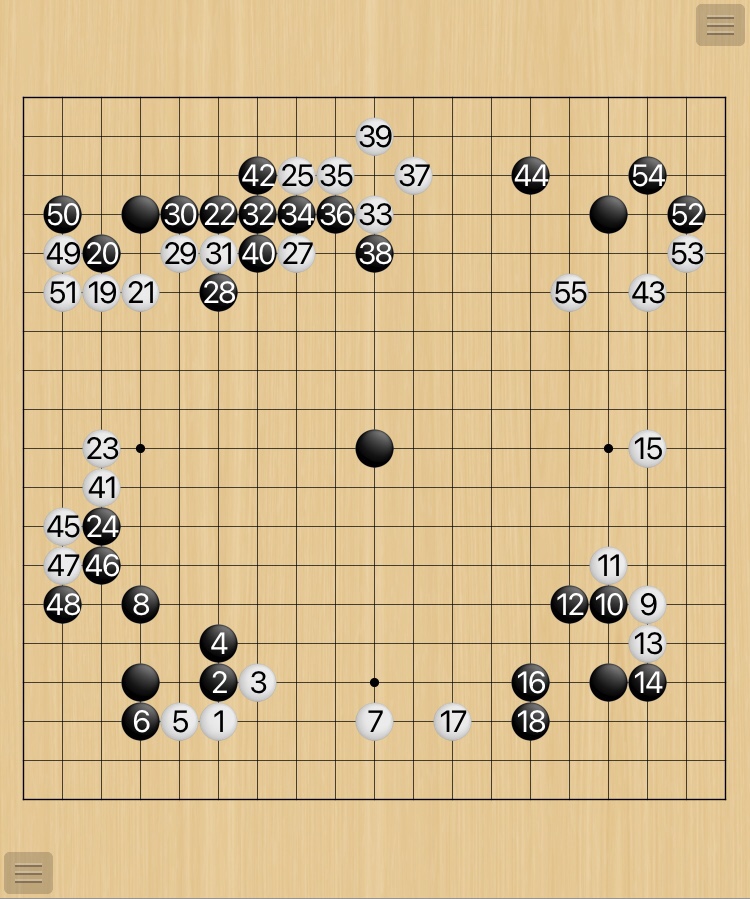

左下と右下でツケノビ定石が打たれていますね。

状況としては白の勢力(下辺と右辺)に対して、黒の打ち込みは少し無理気味かと思われます。

そんな時は上から(中央側)から圧迫して、白の勢力拡大を防ぎましょう。

しかも、先手で。

『失敗』何も考えなければ…

黒1が先手で利きます。

そして、黒3も同じく先手で利きますね。

先手で白の勢力を制限したので、黒は満足!!

………。

とはなりません。

逆に白に喜んで受けられているという現状があります。

それは正解図と比較していただければ分かります。

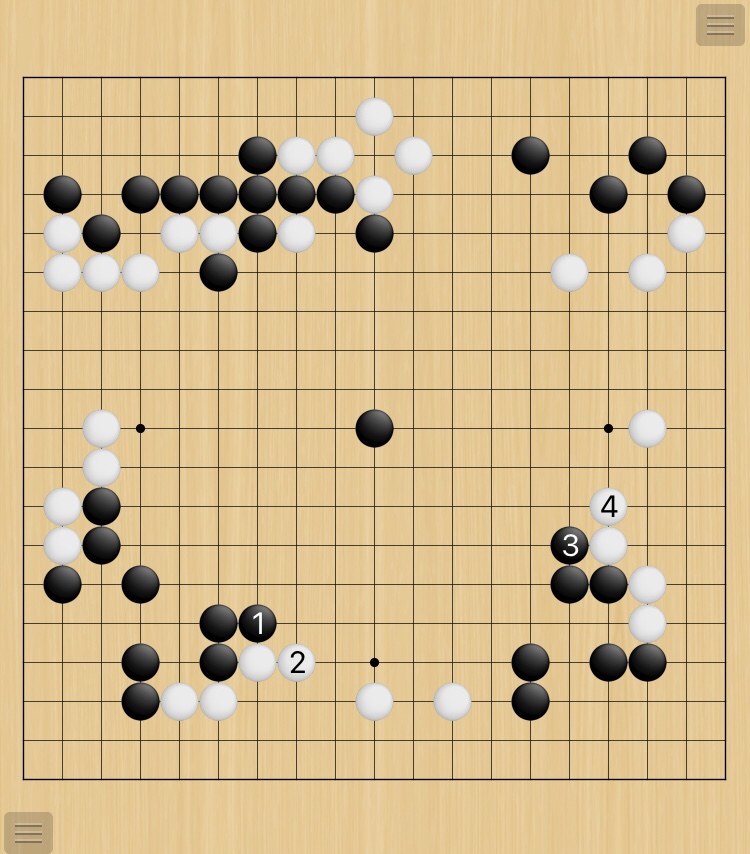

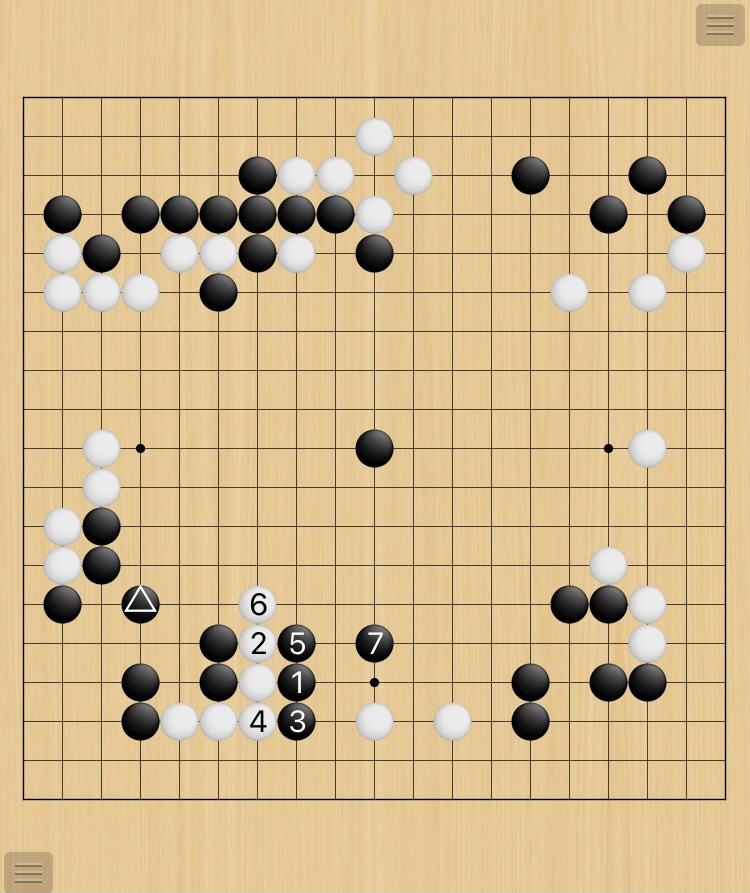

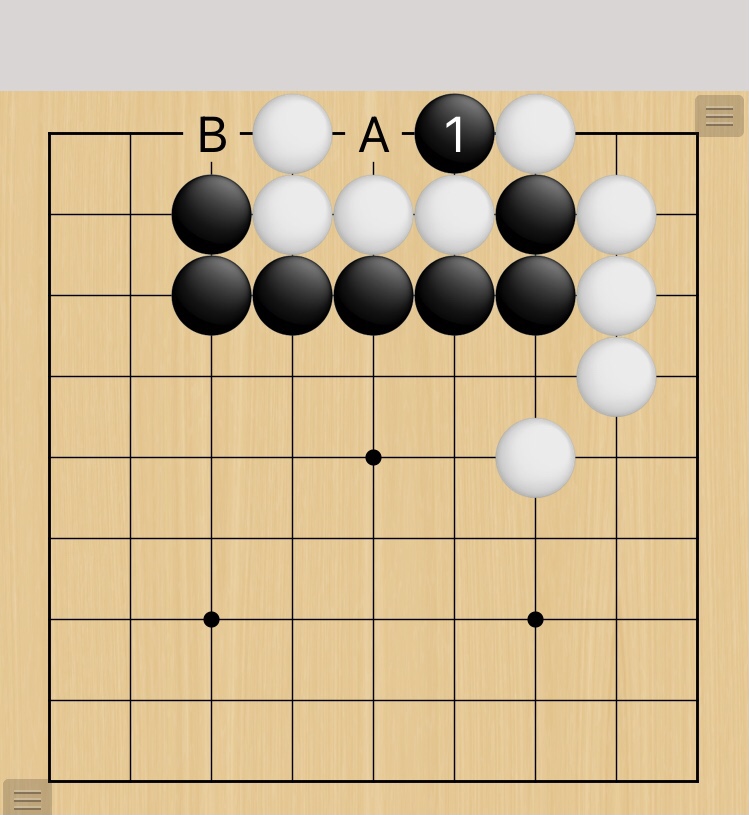

『正解』最大限に利かす

黒1のハサミツケが手筋です。

白は2と受けるよりなく、黒3が先手で利きます。

そして、これ以上は先手で利かないので手抜きをして他へ回る、というのが最善の正解です。

失敗図よりは白をへこませていますね。

手割りで検証

別の角度から比較してみます。

黒1に対して、白2と受けるのは明らかにへこんでいます。

黒1には白3と受けますよね。

黒1に白3と受けたのが失敗図です。

ただ、正解図は手順こそ違えど黒1に白2と打たせたことに変わりないのです。

正解図で手順を駆使したことにより、この図を実現することができたのです。

このように、他の手順で比較することで効率を測ることを「手割り」と呼びます。

『正解変化』白の反撃は無理

ちなみに黒1のハサミツケに白2と反撃するのは無理手です。

黒7まで左右に分断して、黒が攻勢です。

下手すると、どちらかの白が取られてしまう事態にまで発展するかもしれません。

普段なら黒1や5は黒の裂かれ形を作ってしまうので悪い手とされています。

ただし、今回の場合はツケノビ定石の要である▲があるので、左下の黒は鉄壁のように強くなっています。

見方を変えると、黒の鉄壁に白を押し付けている考え方にもなるのです。

使いやすい手筋

前回の「二子にして捨てよ」と今回の「ツケノビ定石その後」はいかがだったでしょうか。

実戦でよく使える手筋なので、覚えて損はありませんよ!

というよりも、実戦から取り上げたので実戦で出てくるのは当たり前ですね(笑)

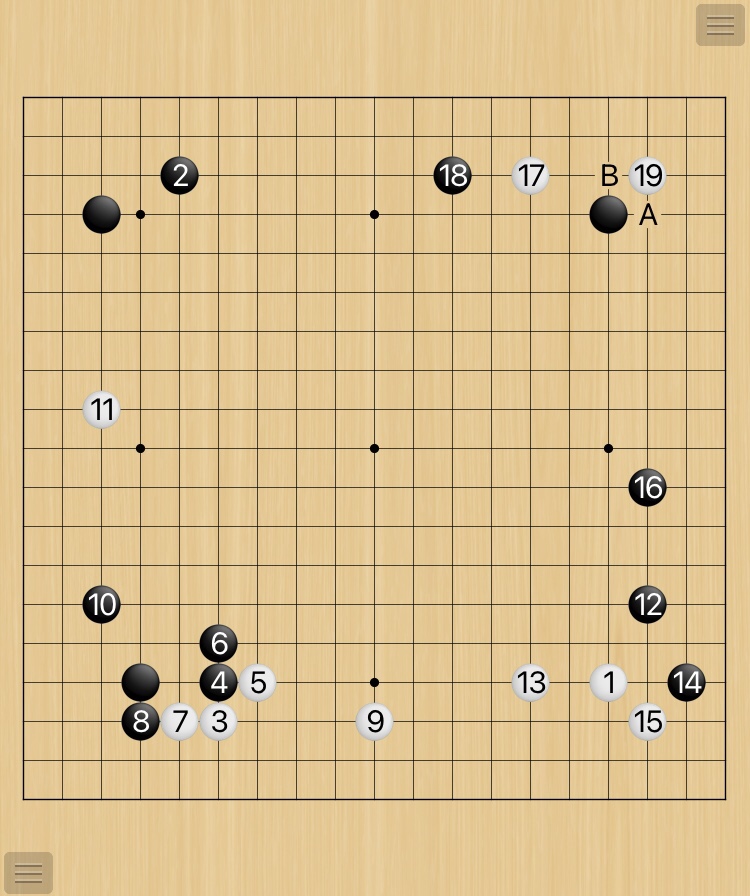

定石の方向選択【金曜教室】

指導碁での実戦

自由置き碁の三子です。

本来の置き碁は星に三つというふうに置く場所が決められています。

それに対して自由置き碁は、どこでも自由に三つ置いていいよということです。

私の指導碁では置き石の数も置く場所も自由です(笑)

対局面数が多くなかったら、白番だって練習できてしまいます。

(対局面数が多いと、白と黒の頭の切り替えが大変になります)

【問題・黒番】オサエの方向は?

左上の黒が小目にずれてますね。

自由置き碁とはそういうことです。

白19までが実戦です。

ここで黒は右辺を重視してのAか、上辺を重視してのBのどちらかになります。

右辺と上辺の状況をよく判断しながら、オサエの方向を決めましょう。

この局面は問題でも出てくることが多いですね。

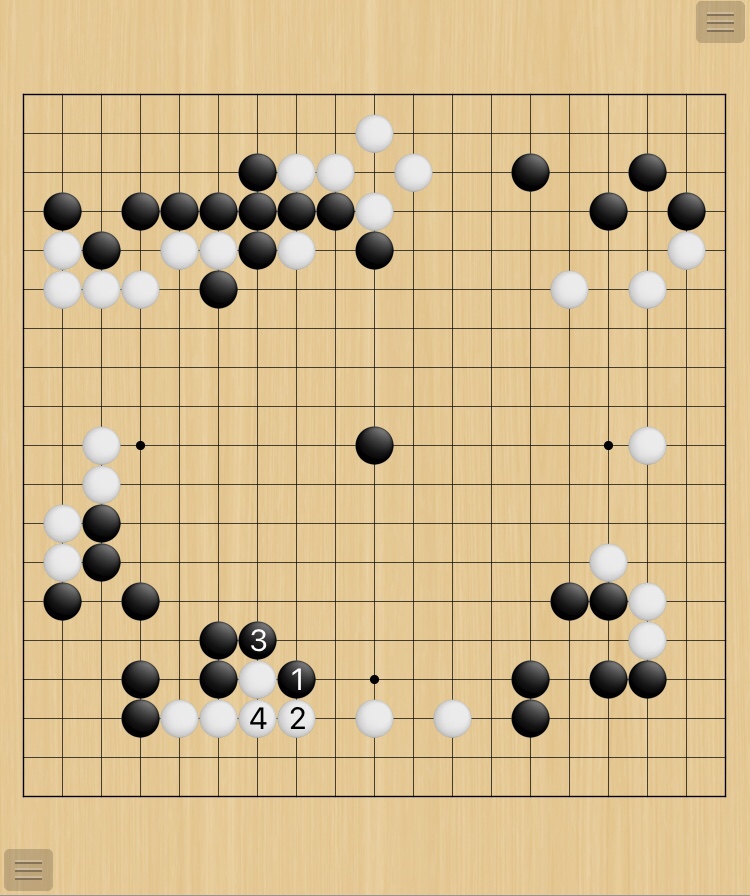

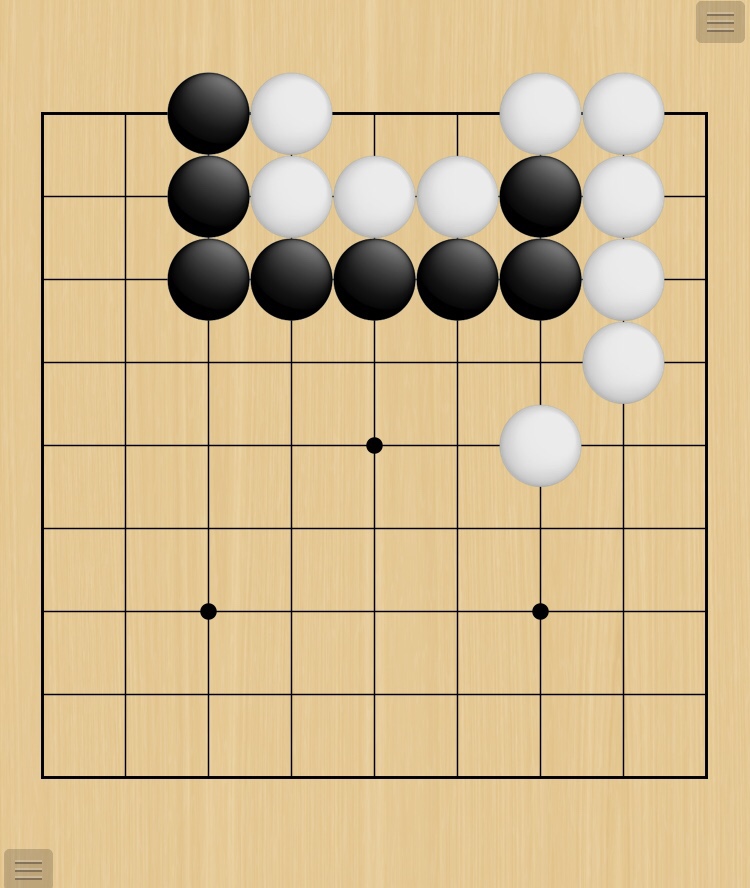

『正解』広い上辺、強い右辺

まずは広さで言えば上辺ですね。

黒1とオサえたら、白8までは昔ながらの定石になりそうです。

これは先手が取れる定石なので、黒9などで上辺を広げていくと面白い展開になりますね。

その他の判断ポイントとしては、右下の二間ビラキ定石で黒がしっかりと根拠を持っていて強いことです。

白8まではその強い黒のほうへ追いやってますね。

黒には不満のない方向性です。

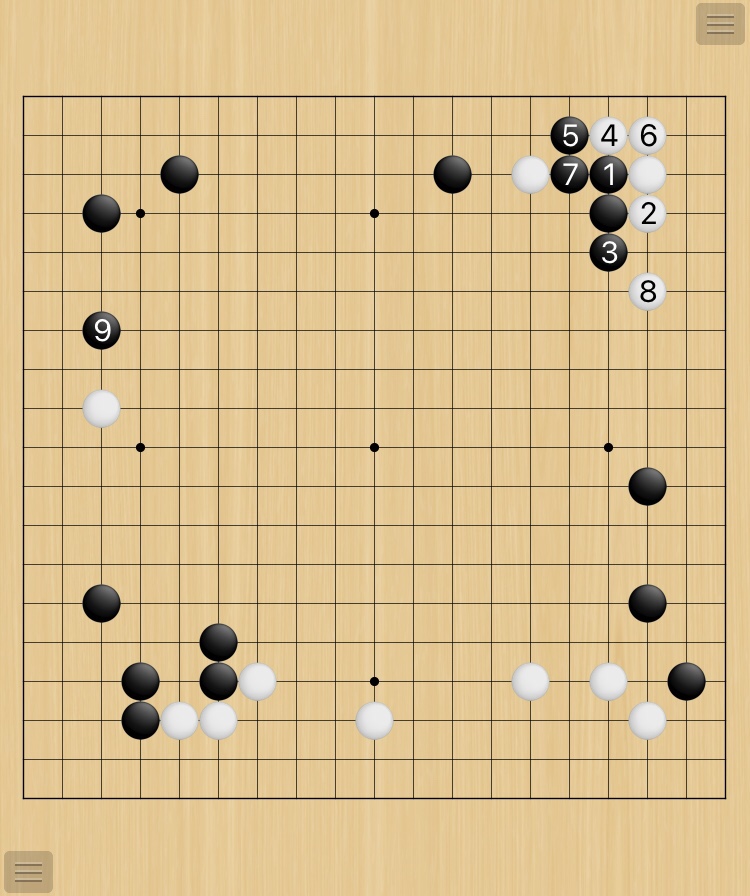

『失敗』肩ツキがぴったり

黒1のオサエは黒5までの定石になりそうです。

この定石は黒が後手を引いてでも、しっかりと力をためておきたいという時にはぴったりです。

そして、力をためる方向としては右辺になります。

先ほど説明したように、右辺には強い黒があります。

強いところへさらに力をためる展開は、少し魅力が落ちてしまいますね。

白6からの模様を消す肩ツキがぴったりで、右辺の黒模様はなかなか大きくなりません。

後手を引く定石なので、使い方には注意が必要です。

金曜教室(永代塾囲碁サロン)

–

毎週金曜日の13時から16時ごろまで、武蔵小杉の永代塾囲碁サロンにて教室をしています。

内容は下記のとおりです。

①講義(約30分)

テーマ別での問題形式が中心です。

少ない言葉で分かりやすく説明するをモットーに教えています。

②多面打ち指導碁

希望者には棋譜を採っておき、メールにて棋譜添削もしています。

③宿題

希望者には詰碁などもメールで送らせていただいています。

上記のようにサービスは本当に充実していると思います。

是非、一度遊びにきてみませんか?

明るくアットホームな雰囲気の教室ですので、お気軽にお問い合わせください。

【あざみ野教室】オイオトシとウッテガエシ

手筋の特徴は?

囲碁にはたくさんの手筋があります。

中にはそっくりな形のものもありますね。

今回は「オイオトシ」と「ウッテガエシ」を取り上げます。

どちらも石を取る手筋で、形が似ています。

【問題・黒番】オイオトシ

オイオトシで白の四子を取ることができます。

『正解』オイオトシはアタリにツゲない

黒1のホウリ込み(わざと取られる)からスタートします。

そして、白Aと取られたあとに黒Bでアタリにします。

ここで白は1とツギが打てないのがポイント。

アタリなのにツゲないというのは歯痒いですね。

アタリなのにツゲない(逃げられない)のがオイオトシの特徴です。

【問題・黒番】ウッテガエシ

ウッテガエシで白の四子を取ることができます。

『正解』アタリを取れないウッテガエシ

黒1のホウリ込みからスタートするのはオイオトシとほとんど変わらないですよね。

しかし、次が少し変わってきます。

黒1のあとに白Bと取るのは、すぐにまた黒1のところに打たれて白は取られてしまいます。

このように黒一子を取らせて、すぐに取り返せる形がウッテガエシなのです。

ちなみにオイオトシは、一子を取らせたあとにアタリをするので少し違いますね。

白の形は全く同じだったのですが、黒の配置が少し違うと、取るための手筋も変わってくるのです。

何だか面白いですね。

あざみ野女性教室のご案内

隔週の木曜日にあざみ野(横浜)で女性教室をしています。

永代塾の中では一、ニを争う長寿教室です。

長続きの秘訣は、生徒の皆さまが囲碁以外のところで仲良くしていることだと思います。

囲碁以外のお話してても、とっても楽しい雰囲気です。

ご興味のある方はお問い合わせください。